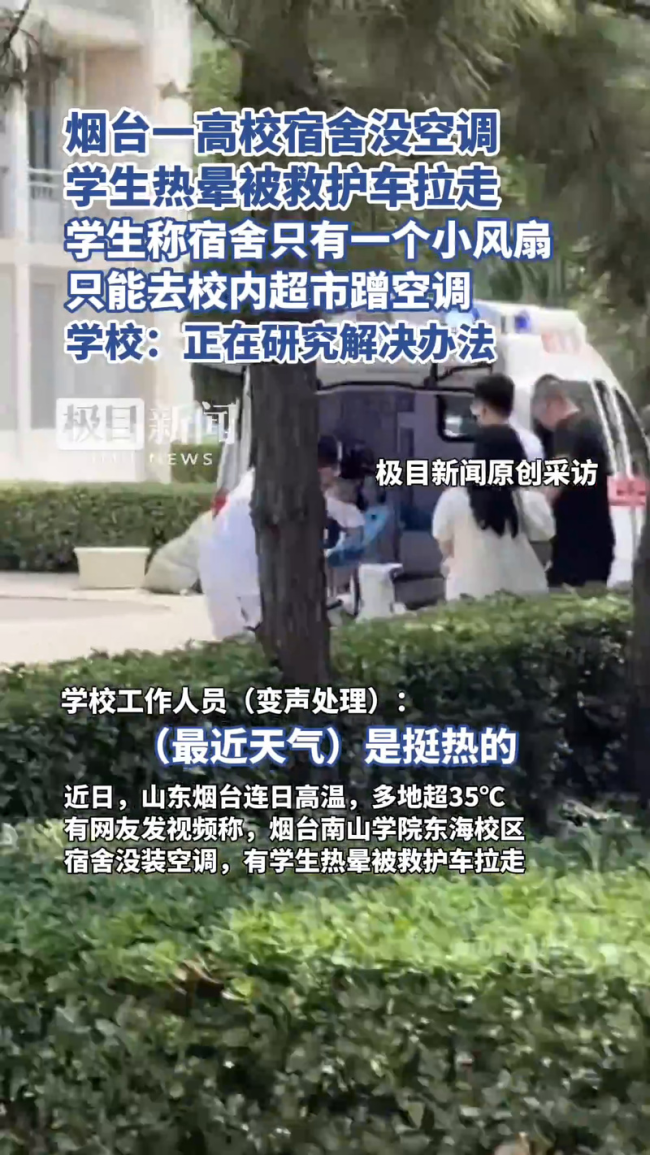

盛夏酷热让大学宿舍变成“桑拿房”,学生们因中暑倒下,这不仅是小概率事件,更是对中国高校基础设施和应急管理体系的严峻考验。山东烟台南山学院的“热晕”事件揭示了残酷现实:许多高校在气候变化加剧的背景下仍未做好准备,将学生置于不必要的风险之中。

该事件并非偶然。烟台当地气温飙升至37℃以上,宿舍内仅靠一个微弱的小风扇降温,学生们不得不采取冲凉甚至夜宿超市的方式避暑。校方以“建筑老旧、电路无法支持”为由推卸责任,这种回应暴露了其对学生生命健康的忽视。社交媒体上流传的宿舍内40多度高温视频是对这种官僚说辞的无声反驳。

高校宿舍空调普及的问题不仅在于技术性托词,更在于资金投入优先级错位、决策流程冗长低效以及对气候变化的战略性忽视。许多高校将有限的资金用于科研项目或“政绩工程”,却忽视了学生的基本生活需求。吉林大学也曾因类似问题让学生在酷暑中“帐篷过夜”。据统计,北方高校宿舍空调普及率仅为23%,而南方高校则高达90%以上,这种区域差异反映了历史欠账和发展不平衡。

中国高校宿舍的演变史是一部从“能住就行”到“追求舒适”的奋斗史。从上世纪简陋的大通铺到如今对独立卫浴、空调的普遍期待,这背后是社会经济发展和教育理念进步的缩影。2002年教育部发布的《关于进一步加强高等学校学生公寓管理的若干意见》明确将学生公寓定位为“三全育人”的重要阵地。近年来,国家层面也重视极端天气的影响,出台了一系列指导意见,如今年1月国家发改委、教育部等七部门联合印发的《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》,鼓励新建宿舍对标更高标准。山西、广东等地也纷纷出台具体方案,力求在未来几年内缓解宿舍供需矛盾,提升住宿品质。

面对日益严峻的极端天气挑战,高校必须将学生生命健康安全提升至最高优先级,构建一套完善的应急机制。学校应与气象部门建立常态化联动机制,实时获取极端天气预警信息,并通过多种渠道向学生发布预警和防护指南。在高温预警期间,开放所有配备空调的公共区域作为临时避暑中心,并延长开放时间。同时,校医室应储备充足的防暑降温药品和物资,确保学生有安全舒适的避暑空间。

常态化的基础设施升级是根本。高校必须制定清晰的宿舍空调安装和升级时间表,并将其纳入长期发展规划。对于电路老旧问题,学校应积极争取专项资金支持,或通过引入社会资本、校友捐赠等方式筹措资金进行改造。探索节能环保的降温技术,如地源热泵、太阳能空调等,实现绿色可持续发展。东北大学、大连民族大学等高校已实现宿舍空调全覆盖,并建立了完善的维护体系,为其他高校提供了宝贵经验。

强化学生健康监测与教育引导也是关键一环。学校应建立健全的学生健康档案,特别关注有基础疾病或对极端天气敏感的学生群体。通过多种形式普及防暑降温、防寒保暖、极端天气自救互救知识,提升学生的自我保护意识和能力。明确各职能部门在极端天气应对中的职责,将学生安全保障纳入年度绩效考核体系,避免责任推诿。

构建多方参与的监督与协作体系,推动高校持续改进。学生、家长、媒体及社会各界的监督是促进高校改进管理的重要力量。高校应畅通投诉和建议渠道,及时回应学生和社会关切,形成共同关心学生安全的良好氛围。哈尔滨工业大学、烟台大学等高校在舆论压力下迅速表态将尽快实现宿舍空调全覆盖,体现了积极回应学生需求的态度。

这场关于“空调自由”的争论本质上是对教育公平和人文关怀的拷问。当一所大学的年度预算高达数十亿,却仍有学生在宿舍里热到中暑,这不仅是基础设施的落后,更是管理理念的僵化和对学生基本权利的漠视。未来,高校竞争力不仅体现在科研成果和排名上,更体现在能否为学生提供一个安全、舒适、有尊严的学习生活环境。那些仍将学生宿舍视为“成本中心”而非“育人阵地”的学校终将被时代和学生所抛弃。

富灯网配资-富灯网配资官网-日照股票配资-股票配资配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:360配资在线配资占总成交额6.41%

- 下一篇:没有了